上司がクレームから逃げてばかりで困っている。

あなたは今、クレームを丸投げする上司のことで悩んでいるのではないでしょうか。

今回は、

- クレームから逃げる上司にきちんと対応してもらう方法

- クレームから逃げる上司の特徴

- クレームの種類

- 上司の代わりにクレーム対応する時の注意点

- 上司のクレームに対応する時のマインドセット

- 上司がクレームから逃げた体験談

についてお伝えします。

Contents

クレームから逃げる上司にきちんと対応してもらう方法

お客様から苦情が来た時、あなたが対応できる場合は上司の力を借りる必要がありません。

ですが、どうしても上司に対応してもらわないと収まらないケースもあります。

そんな時に、上司に対応してもらうためのコツは

- お客様が上司と話をすることを望んでいることを伝える

- 上司でなければ対応が難しいことを伝える

- 対応して頂く日時をその場で決める

この3つです。

それでは、1つずつ順番に説明していきます。

お客様が上司と話をすることを望んでいることを伝える

お客様からクレームが来た時に

○○さんからクレーム(苦情)が来ています

と伝えると、上司は身構えてしまい何とか逃げようとします。

それを防ぐには

○○さんが△△さん(上司)と話がしたいとおっしゃっています。

といったように、柔らかい表現を用いてみましょう。

そうすることで、少しは対応してもらいやすくなります。

上司でなければ対応が難しいことを伝える

これは、あなたが1度対応してお客様の怒りが収まらなかったケースや、お客様が責任者と話をすることを求めている時に必要な対処法です。

私も何とか対応しましたが、△△さん(上司)が話した方がお客様も納得してくださると思います。

といったように、上司の力が必要であることを伝えましょう。

そうすると、上司としても動かざるを得なくなります。

対応して頂く日時をその場で決める

上司に対して

○○さんが△△さん(上司)と話をしたいとおっしゃっていましたので、近日中に対応をお願いいたします。

と伝えると、上司はなかなか動いてくれません。

最悪の場合、忘れてしまったなんてことも発生します。

そうならないためには、

本日中に対応をお願いいたします。

今日の○時頃に改めて連絡をお願いいたします。

といったように、対応する日時まで伝えるようにしましょう。

部下のせいにする上司に困っている時の対処法はコチラ

クレームから逃げる上司の特徴

お客様からクレームが来た時に、きちんと対応してくれる上司もいる一方、逃げる上司もいます。

逃げる上司にはどのような特徴があるのでしょうか。

- クレーム=悪いものと考えている

- 自分で対応する自信がない

- 自分の非を認めたくない

- 仕事ができない

- 他責思考

お客様のクレームから問題解決のヒントを得られることもあるため、クレームのすべてが悪いものとは限りません。

ですが、クレームから逃げる上司は、クレームという言葉を聞くと悪いものだと見なして拒絶反応を示します。

クレームの種類と対応の仕方

では、クレームにはどのような種類があるのでしょうか。

大きく分けて、4種類に分類できます。

対応の仕方を合わせて説明します。

①商品やサービスへの不満

【例】

●子ども成績が上がらない

●料理が冷めている

●部屋が汚れている

【対応の仕方】

丁重にお詫びして、どのように対応するのかを伝えて実行しましょう。

②スタッフの対応への不満

【例】

●スタッフの愛想が悪い(表情が固い)

●対応が事務的

●従業員同士の私語がうるさい

●約束事を実行してもらえなかった

【対応の仕方】

丁重にお詫びして、スタッフに話をしておくことを伝えましょう。

➂お客様の勘違い

【例】

●教室の閉館日に塾に来てしまった

●割引券の期限が切れていた

●商品が思っていたより小さい

【対応の仕方】

決してお客様を責めてはいけません。

今後は、確実に伝わるように連絡(告知・表示)するようにいたします。

といったように、可能な範囲で改善策を伝えましょう。

④お客様の機嫌が悪い(誰かに怒りをぶつけたい)

必要以上に声を荒げている場合は、お客様がご機嫌斜めであることが多いです。

また、このような場合は、何に対して怒っているのか把握しづらいこともあります。

【対応策】

お客様の話をきちんと聞いてみるという姿勢を示して、受け答えしましょう。

むやみに謝罪をする必要はありません。

上司がやる気ないせいでモチベーションが下がっている時の対処法はコチラ

上司の代わりにクレーム対応する時の注意点

先ほどは、クレームを上司に対応してもらう時のポイントをお伝えしました。

ですが、場合によっては

「どうしてあんなに仕事が出来ないのに平気でいられるんだろう」なんてことを言ってくることもあります。

その瞬間、心の中で

エェーーーーーーー!!!(上司が対応するべきでしょ)

と叫びたくなってしまいます。

もしあなたが対応する羽目になった場合、対応のポイントは次の5つです。

- 即座に対応する

- まずは事実と相手の感情を正確に把握する

- 上司とお客様の双方の立場にたって対応する

- 今後の対応策を伝える

- 自分で対応できない場合は別の上司に報告する

それでは、1つずつ説明していきます。

即座に対応する

これは、クレーム対応の基本中の基本です。

対応するタイミングが遅れれば遅れるほど、お客様の怒りが増幅してしまいます。

そうすると、クレーム対応が余計に手のかかるものになります。

逆に、すぐに対応すれば、お客様から感謝されて信頼を得られることもあります。

事実と相手の感情を正確に把握する

お客様に対応する時

●お客様は何に対して(誰に対して)怒りを感じているのか

●怒りのレベルはどれぐらいなのか

ということを把握することにつとめましょう。

先ほどお伝えした4種類のクレームのどれに当てはまるのかを把握できれば、対応しやすくなります。

上司とお客様の双方の立場にたって対応する

クレームを受けて上司に100%非があると思ったとしても、お客様に対して上司を一方的に悪者にしてはいけません。

そんなことをすると、お客様の気分が悪くなります。

かつての職場(学習塾)では、保護者の方から

「うちの子が、○○先生(上司)を嫌がっています。」とおっしゃるケースが時々あります。

そのような時は、

どうしても、合う・合わないといった相性の問題があるので、どちらが悪いとは一概に言えない部分もあるのです。

と伝えたうえで、話を進めていました。

たとえ上司側に非があったとしても

上司としても何とかしようと思っているはずです。

上司としても何か考えがあったと思います。

と伝えるようにしましょう。

今後の対応策を伝える

クレームの対応する時、相手の話を聞いて終わりにしてはいけません。

今後、どのように対応するのかを伝えることも大切です。

このとき、現実的に対応できることをお伝えしましょう。

できないことまで伝えてしまうと、後々クレームになります。

とはいえ、ハッキリと出来ませんと伝えてしまうと、お客様の気分が悪くなります。

その点については、私の一存で決めることは出来かねます。

と伝えるようにしましょう。

自分で対応できない場合は別の上司に報告する

●本来は上司がクレームに対応するべきなのに、上司は動いてくれない

●上司の代わりに自分が対応しているが、クレームの内容からして自分では対応しきれない

そんな時は、無理に自分で何とかしようとするのではなく、別の上司の力を借りましょう。

その場合は

●お客様は何について怒っているのか

●お客様に伝えた内容

●あなたが相談した上司には、どのような対応をしてもらいたいのか

について伝えるようにしましょう。

仕事ができない上司がいてイライラしてしまう時の対応策はコチラ

上司のクレームに対応する時のマインドセット

次に紹介するのは、上司のクレームに対応するときの心構えです。

どのようなマインドで対応するかによって、あなたに対するお客様の印象は変わってきます。

ポイントは、

- 自分事として捉える

- 信頼を得られるチャンスだと考えて対応する

- 上司になった時の予行演習だと思っておく

この3つです。

それでは、1つずつ具体的に説明していきます。

自分事として捉える

上司に対するクレームだったとしても、自分には関係ないと思って対応してはいけません。

その気持ちは、声色や表情などに現れてしまいます。

自分がクレームを受けているという気持ちで対応すると

●お客様はどのようなことに怒りを感じるのか

●今後、お客様と接するうえで気を付けるべきことは何なのか

ということを学べて、今後のお客様対応に活かすことが出来ます。

信頼を得られるチャンスだと考えて対応する

人というのは、真剣に対応してくれる方に対して、それほど悪意を抱くことができないものです。

クレームを伝えてこられた段階で怒りを感じていたお客様がいたとしましょう。

あなたが誠実に対応すれば、お客様の怒りが収まるだけでなく、感謝を気持ちを抱くこともあります。

その結果、お客様から信頼を得ることにつながります。

上司になった時の予行演習だと思って対応する

会社に入って年数を重ねて後輩が増えてくれば、あなたが部下や後輩の責任をかぶってお客様に対応するケースも発生するでしょう。

その時、たとえ部下や後輩に落ち度があったとしても、あなたの責任として対応することになります。

その時の練習だと思って腹をくくって対応し続けていると、部下や後輩の原因によるクレームに対応するときに、慌てず落ち着いて対処できるようになります。

その結果、部下や後輩から信頼を勝ち取ることが出来ます。

話が通じない上司に言いたいことを理解してもらうポイントはコチラ

上司がクレームから逃げた体験談

最後に、私自身の体験談を紹介します。

今から紹介する話は、学習塾での話です。

ある中学生の生徒から

「△△先生(上司)の授業は分かりにくい」

という申し出がありました。

実は、この申し出があったのは、2度目でした。

(1度目の段階で、クレームを受けた上司にこの件について話をしたものの、上司は何も対応していなかったのです)

そこで、私とその上司のほかに、その生徒を担当している2人の教師を交えて、話をしました。

その結果、話し合いを行なった週の土曜日に、上司が生徒と話をしてみることに決まりました。

そして、当日(土曜日)

上司は生徒に話しかけることすらしなかったのです。

おそらく、対応するのがよほど嫌だったのでしょう。

(翌週、その生徒は退塾していきました)

もしかすると、あなたも私と同じような経験をしたことがあるかも知れません。

クレームから逃げる上司に我慢できない時の対応策

もしあなたが、クレームから逃げる上司に対して失望しているのであれば、上司のいない環境で仕事をすることを視野に入れてみてはいかがでしょうか。

クレームにきちんと向き合うことで、問題解決能力を高めることが出来ます。

この能力は、どの会社で仕事をすることになっても必要な能力です。

お客様に誠実に向き合ってきた経験を活かして、新たな環境でステップアップを目指す方が、望むキャリアを手に入れられるかもしれません。

とはいえ

一応転職を検討しているものの、自分に合う会社を見つけられるだろうか・・・・・

もし転職してうまくいかなかったらどうしよう・・・

このように考えてしまうのも無理はありません。

転職は、人生における大きな決断の1つです。

ですので、転職活動に関しては誰もが慎重になり、いろんな不安を抱えてしまうものです。

そんな時にあなたの味方になってくれるのが、転職エージェントです。

転職エージェントを利用すると

- 転職のことや今後のキャリアについての相談ができる

- 履歴書や職務経歴書の添削や面接対策を行なってもらえる

- 面接であなたが伝えきれなかったことを、代わりに伝えてもらえる

- 非公開求人を紹介してもらえる

- 企業の内部事情に関する情報を入手できる

- 企業との面接の日程調整を行なってもらえる

- 企業との年収交渉を行なってもらえる

- 内定を辞退する場合はエージェントから連絡してもらえる

上記のサービスを無料で受けることが出来ます。

転職エージェント会社で特に有名なのが

●リクルートエージェント

●マイナビエージェント

●doda

この3つです。

特におすすめなのが、マイナビエージェントです。

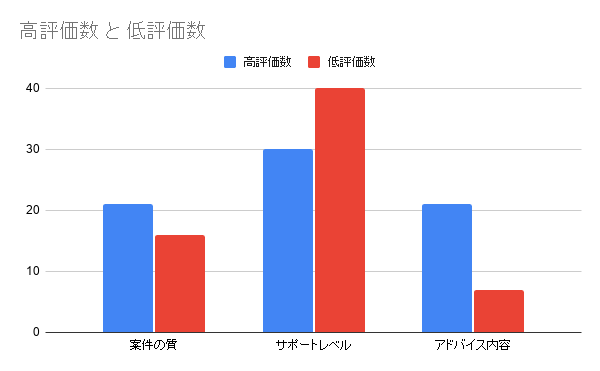

先ほど紹介した3つのエージェント会社の口コミを100件ずつ調査したところ

- 紹介される案件は自分に合ったものだったのか(案件の質)

- 担当者は親切・丁寧にサポートしてくれたか(サポートレベル)

- 履歴書や職務経歴書、面接などに関するアドバイスは役に立ったか(アドバイス内容)

優良なエージェントかどうかを判断するうえで重要となる上記の項目のすべてで、マイナビエージェントが1位となりました。

3社の結果を詳しく見ていくと

案件の質

- 高評価数:21

- 低評価数:16

- 高評価率:56.7%(3社中2位)

サポートレベル

- 高評価数:30

- 低評価数:40

- 高評価率:42.8%(3社中3位)

アドバイス内容

- 高評価数:21

- 低評価数:7

- 高評価率:75%(3社中3位)

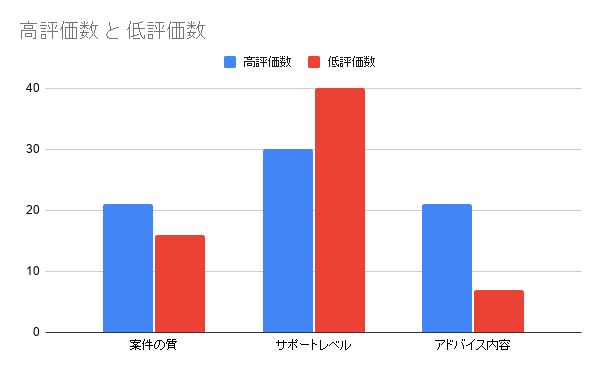

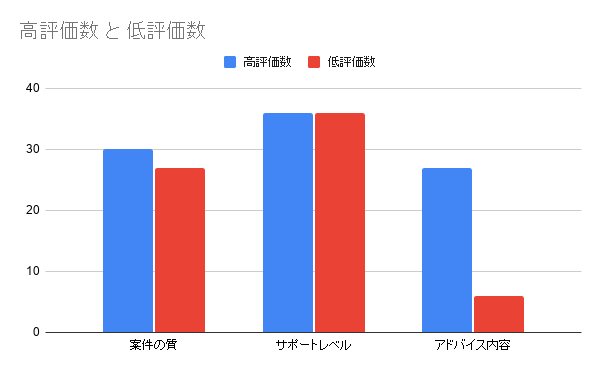

案件の質

- 高評価数:30

- 低評価数:27

- 高評価率:52.6%(3社中3位)

サポートレベル

- 高評価数:36

- 低評価数:36

- 高評価率:50%(3社中2位)

アドバイス内容

- 高評価数:27

- 低評価数:6

- 高評価率:81.8%(3社中2位)

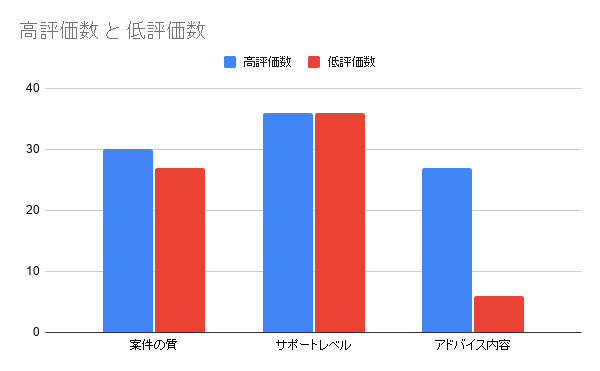

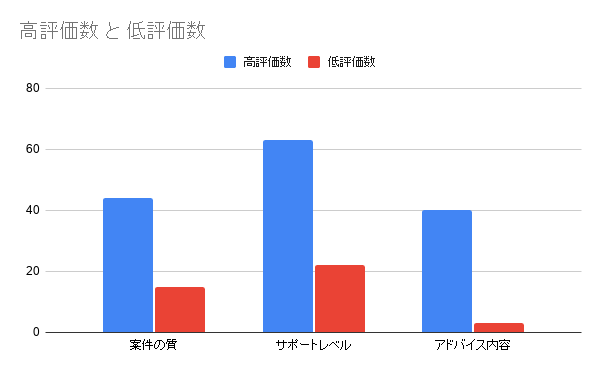

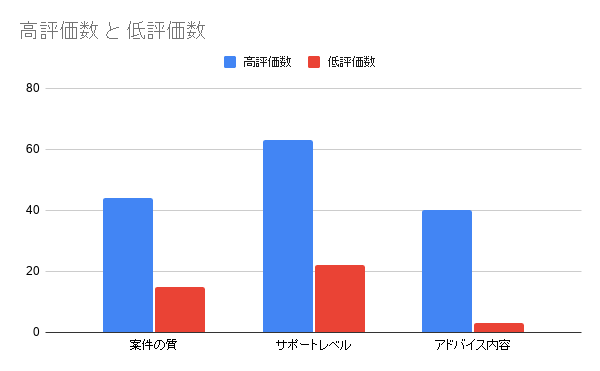

案件の質

- 高評価数:44

- 低評価数:15

- 高評価率:74.5%(3社中1位)

サポートレベル

- 高評価数:63

- 低評価数:22

- 高評価率:74.1%(3社中1位)

アドバイス内容

- 高評価数:40

- 低評価数:3

- 高評価率:93%(3社中1位)

マイナビ―エージェントのサポートレベルの評価が、他の2社と比べて高くなっています。

【マイナビエージェントの高評価の内容】

●それぞれの業界に精通したアドバイザーがついてくれる

●紹介された求人は、質・量ともに良かった

●自分の希望業種の求人数が増える時期や企業の選び方について丁寧に教えてくれた

●履歴書のアドバイスをもらえたことで、自分の文章がどんどん良くなっていくのが分かった

●電話対応がとても丁寧で、最後の最後まで親身になってもらえた

●「最終的に私たちの紹介した会社に決めなくてもいいので、納得できる会社を選んでください」と言ってもらえた

【マイナビエージェントの低評価の内容】

●求人の数が物足りない

●担当するエージェントによって差がある

●少し期待外れだった

ここで取り上げた口コミは一部ですが、対応の丁寧さや親切さを評価する内容が多く見られます。

私が見た限りでは、無理やり選考に進むように言われたといった内容の口コミはありませんでした。

マイナビの基本的な考え方は

●多少時間がかかっても、応募者全員が納得する転職をサポートする

転職を無理強いしないのは、この考え方が徹底されているからなのでしょう。

また、企業側からすると、求人数の多いエージェントに登録すると、他の企業に埋もれてしまい求職者に見てもらえない可能性が高いです。

ですが、マイナビエージェントであれば、案件を絞っている分だけ、求職者に見てもらえる可能性が高まります。

その結果、質の良い案件がマイナビエージェントに流れて、結果的に求人の質についての評価が高くなっているのかもしれません。

●1つ1つの求人をじっくり吟味してもらい、納得のいく転職をしてもらえるようにサポートする

この点こそが、マイナビエージェントの強みだと言えます。

もし迷っているのであれば、登録を済ませて1度エージェントの方と企業の選び方や転職活動の進め方について話をしてみることをおすすめします。

※直接オフィスに行かなくても、電話相談も可能です。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。